网络基础 IP协议

- IP协议的基本概念

- IP协议报头格式

- 网段划分

- 特殊的IP地址

- IP地址的数量限制

- 互联网IPIP地址和私人IP地址

- 路由

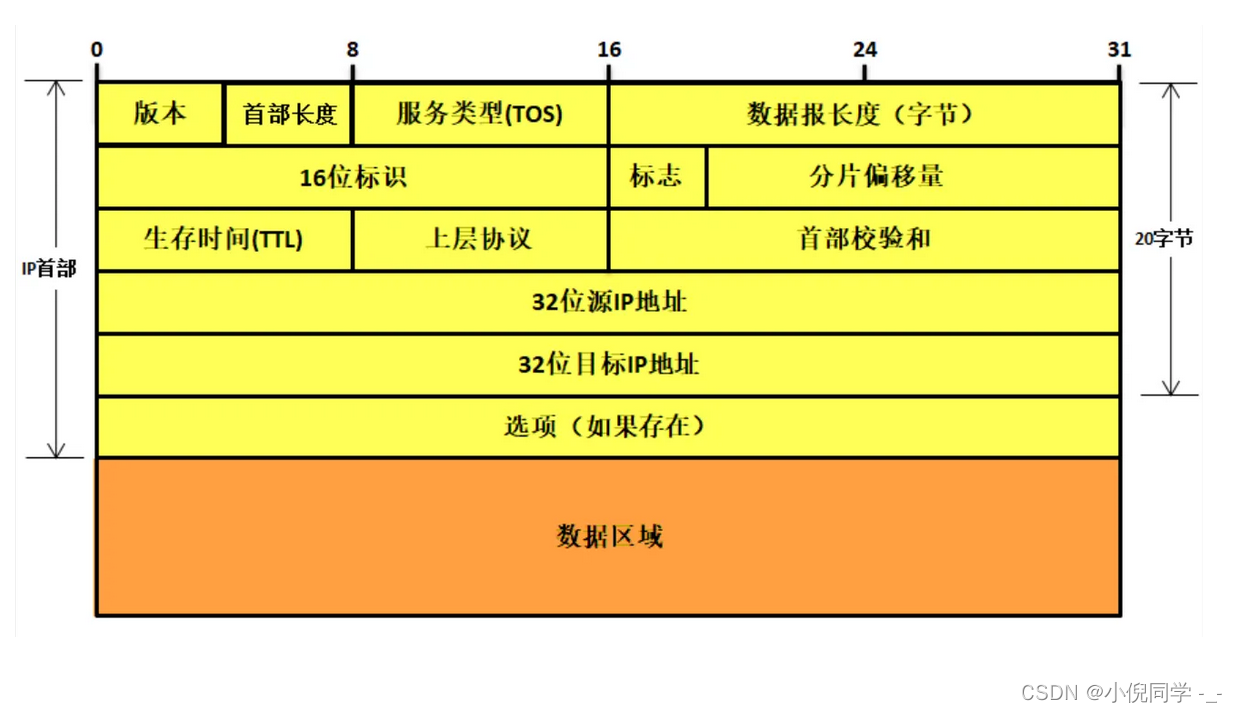

- 4位数版本号:指定 IP 协议版本, IPv4 的版本为 4 。

- 四个页头长度: IP 页头有多少32比特, 即长度* 4 字节 自 4 比特指定最大值为 15, IP 页头的最大长度为 60 字节 。

- 有8种服务类型(服务类型):3个优先领域(已使用),4个TOS字段,1个保留字段(必须为零)。一个4位TOS代表以下内容:最小延缓度、最高输送量、最大可依赖性和最低成本。只有其中1个与另外4个冲突。对于 ssh/telnet 等应用程序来说,最低延缓度是必要的;对于像 sh/ telnet 这样的应用程序来说,最高吞缓冲量很重要,例如需要ftpvitallatience 等程序;对于 spsh/ telnet 这样的应用程序来说,最高吞吐量很重要。

- 整个16位数的长度:IP数据报告包含多少字节? (p数据报告的最大长度为两页。 )16- 总共65535字节。

- 由唯一标识主机以16位身份(id)发送的电文。 如果IP报告在数据链一级被分割,每部胶片中的ID是相同的。

- 第一个储备(保留目前意味着没有,但目前可能无法使用)是三个标记字段之一。第二个位置是1, 表示禁止分裂, 如果报告比MTU长, IP模块会删除..第三个符号表示“ 额外碎片 ”, 如果分割发生, 最后一个是一个, 另一个是零。 类似一个时期 。

- 13个小差点 : 这是与原始 IP 提交器起始点的偏差 。 它在原始文章中显示当前片段的位置 。 偏离此值的字节数为 *8 。 结果, 除了最终的外, 其它项的长度必须是长度的八倍( 否则它不会连续 ) 。

- TTL: 显示数据到达目的地的报告数量最多。 通常每次我们走一条路线, TTL - =1 下降到0 尚未到达, 然后被丢弃。 这个字段通常用来防止电路形成 。简言之,知识产权数据使得能够报告经验最丰富的路由器数量。

- 8比特协议:表示上(传输)协议类型。

- 16个头部检查总和:利用CRC评估头部是否受损。

- 32位源和目的地地址:发件人和接收人

- 可选字段(长度未知,最多40字节)

- 如何确保信头和有效载荷分离

- 如何核实有效载荷是否准确送到顶层。

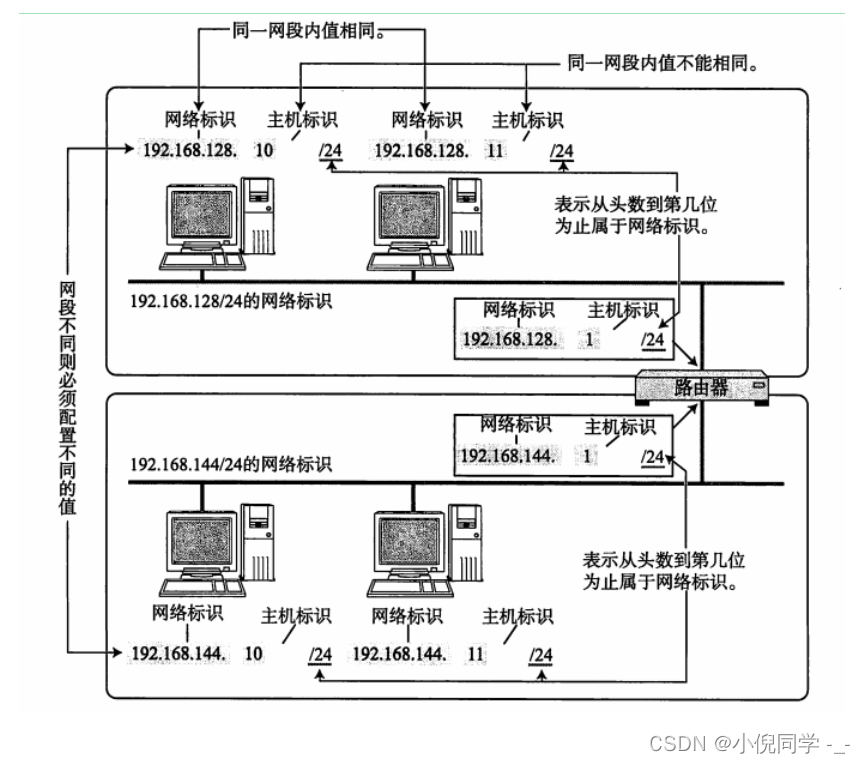

- 网络编号:核实连接网络的两个部分有不同的标记。

- 主机:主机的网络号码与网络相同,但必须有一个不同的主机号码。

- 多个子网络真的连接到同一个网络主机 。

- 如果在子网中添加新的主机,主机网络号码与子网网络号码相同,但主机号码不能重复子网中其他主机的主机号码。

- 使用 DHCP 自动将 IP 地址分配给网络中的新主机节点的方法,可以避免手动的 IP 管理 。

- DHCP得到大多数路由器的支持,因此,路由器也可以发挥DHCP服务器的作用。

- 例如,子网如果申请 B 类地址,则会接收超过 65 00 个主机。 A 类地址子网中有更多的主机。

- 然而,网络配置中并不存在子网,因此,许多IP地址被浪费掉了。

- 添加子网遮罩( 子网遮罩) 以区分网络和主机编号 。

- 子网遮罩也是正32位数整数。 通常以字符串“ 0” 结尾 。

- 对于“ 比特” 操作, 使用 IP 地址和子网遮罩生成网络号 。

- 网络和主机号码之间的区别与知识产权地址是A、B或C类无关。

- 将IP地址的所有主机地址转换为零, 转换成代表局域网的网络号 。

- 将IP地址中的所有主机地址设为 1, 并将其用作广播地址, 向所有主机发送同一连接的数据包 。

- 127. * IP地址通常用于背对背(循环)测试。

- 动态指定的 IP 地址 : 只有 IP 地址被指定给网络设备 。 因此, 连接到 Internet 时, 同一 MAC 地址设备并不总是得到相同的 IP 地址 。

- 网络地址转换(NET)技术

- IPv6 不是 IPv4 直接升级的 IPv6 。 这是两个互不兼容的不同协议; IPv6 使用 16 乘 128 位元作为 IP 地址, 但 IPv6 尚未普遍使用 。

- 10:前8个是网络号码,共16 77 216个地址。

- 从172.16至172.31,前12名是网络号码,有1 048 576个地址。

- 192. * 前16个是网络号码,共有65 536个地址包含在这一范围内,均为私人知识产权,其余为全球知识产权(或公共知识产权)。

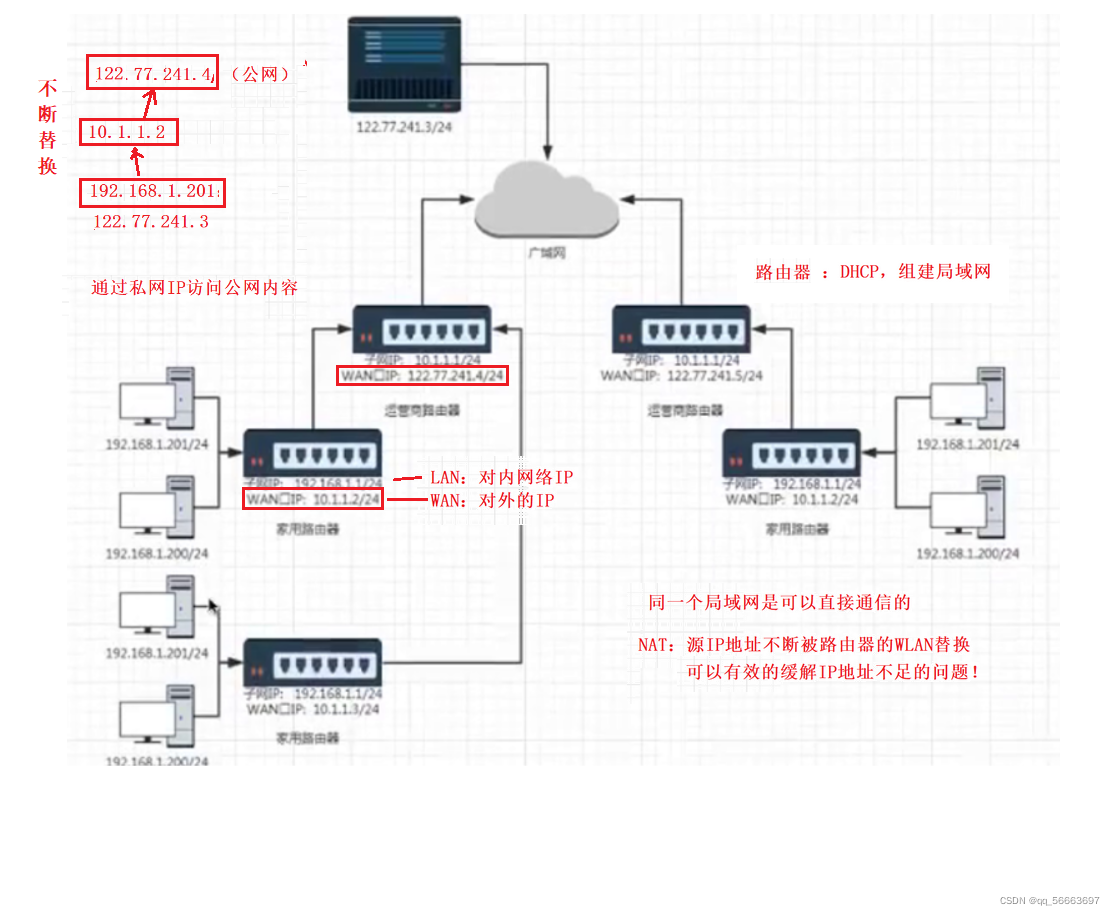

- 路由器可有两个IP地址,一个是广域网地址,一个是局域网地址。

- 路由器的局域网关将主机连接到目前的路由器网络。

- 各种路由器都有相同的子网 IP 。 子网的主机 IP 地址不能重复 。 尽管如此, 子网的 IP 地址也可以重复 。

- 每个住宅路由器都是操作器路由器网络中的一个节点。 这个操作器路由器可以有许多层, 最外端操作器路由器, 广域网港口IP, 是一个公共网络IP 。

- 当子网主机想要与外联网互动时,路由器将IP地址替换为IP的初始部分(到 WAN 嘴 IP ), 使软件包中的 IP 地址成为公共域名 IP 地址。 网络地址传输是该技术的名称 。网络地址转换)

- 如果我们想在公共网络上提供服务器软件, 我们必须在带有 IP 地址的外联网服务器上托管。 在 Ariyun/ Tynjun 云上, 您可以购买这样的服务器 。

- 随着IP数据集到达路由器,路由器首先检查目的地IP地址。

- 路由器决定数据包是直接传送到目的地主机还是传送到下一个路由器。

- 重复直到您到达想要的 IP 地址 。

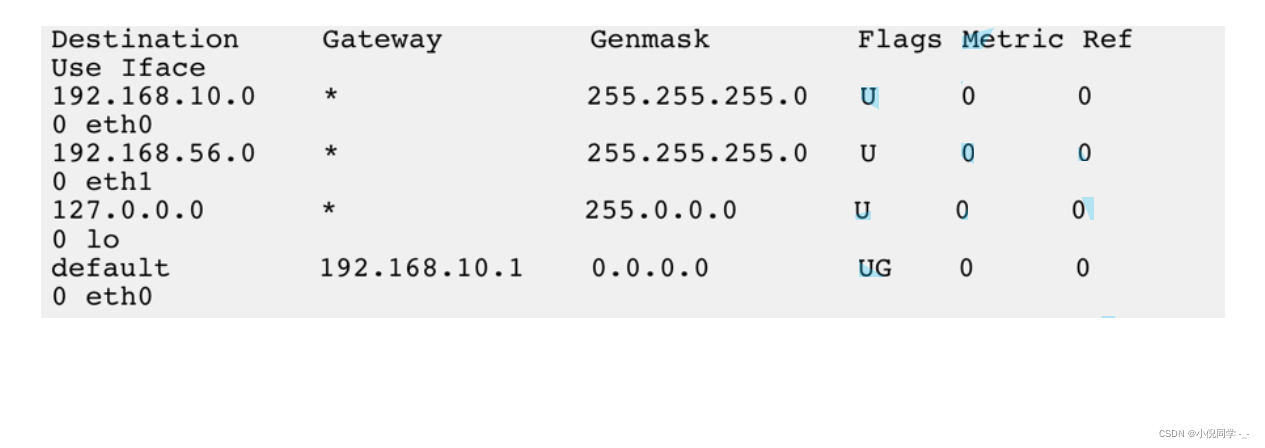

- 根命令可用于显示路由工作表 。

- 如果目的地 IP 地址到达路由器, 它只是一个直线传输 。

- 当目标地址与路径列表中的其他行不匹配时, 它会被转发到默认条目所给界面上的下一个跳跃地址 。

- 主机有两个网络接口,一个连接到24个网络,另一个连接到24个网络。

- 目标网络地址是目的地, 子网盖是 Genmask, 下一个跳网地址是 Genmask, 下一个跳网地址是 网关, 发件人界面是 Iface, 在 Flags 中的 U 标记显示此条目是合法的( 某些条目可以禁用 ) 。 一个 G 符号表示此条目的下一个跳网地址是一个路由器地址, 而一个没有 G 的条目表示, 目的网络地址是一个与当前接口直接相连的网络, 不需要通过路由器转发 。

- 这是用第一行的子网面罩完成的。 这与第一行的专用网络 URL 不符 。

- 所以我们可以用第二行的子网面罩来做, 因为这是第二行预定的网络地址, 它是从Eth1接口发出的。

- 因为24是直接连接到Eth1接口的网络,所以它可以直接传送到目标主机,无需路由器中继。

- 还差得远,不合身,不合身,不合身,不合身,不合身

- 默认情况下从 eth0 接口传送到路由器的路由条目

- 根据路由器的图表,路由器决定下一个跳跃地址。

最后更新:2022-05-20 00:00:40 手机定位技术交流文章

文章目录

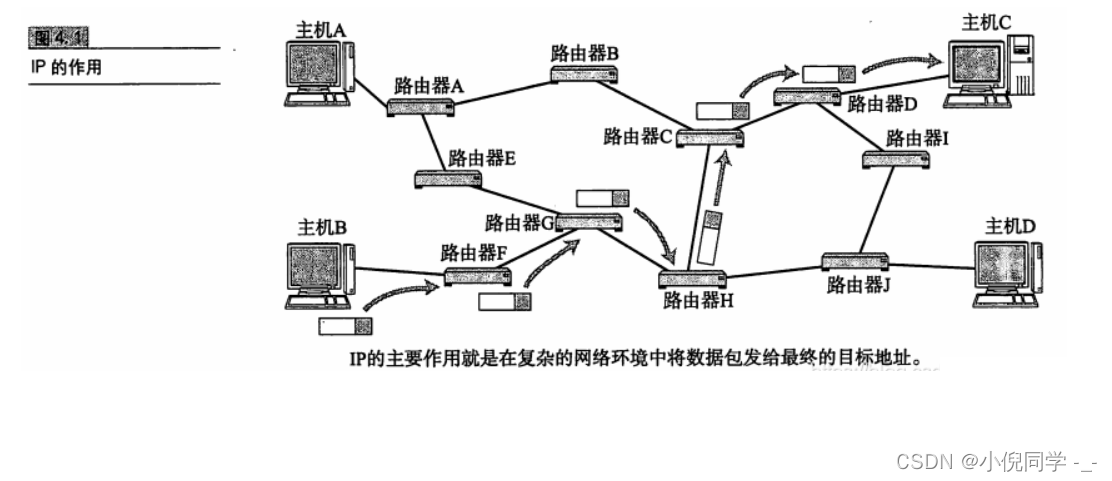

IP协议的基本概念

主机:拥有IP地址但没有线路控制的设备。

路由器:具有IP地址和管制路线的能力;

节点: 主机和路由器的共同名称 。

IP协议报头格式

IP 地址等于 Web 地址加上主机地址

I.P.A. 有两个问题尚待解决。

第一个问题涉及信头的大小,由四位部长的长度和信头的十六份数据报告决定,因此将信头和有效载荷分开。

第二个问题涉及通过纸头8个高层礼宾槽将有效载荷送到顶层的问题。

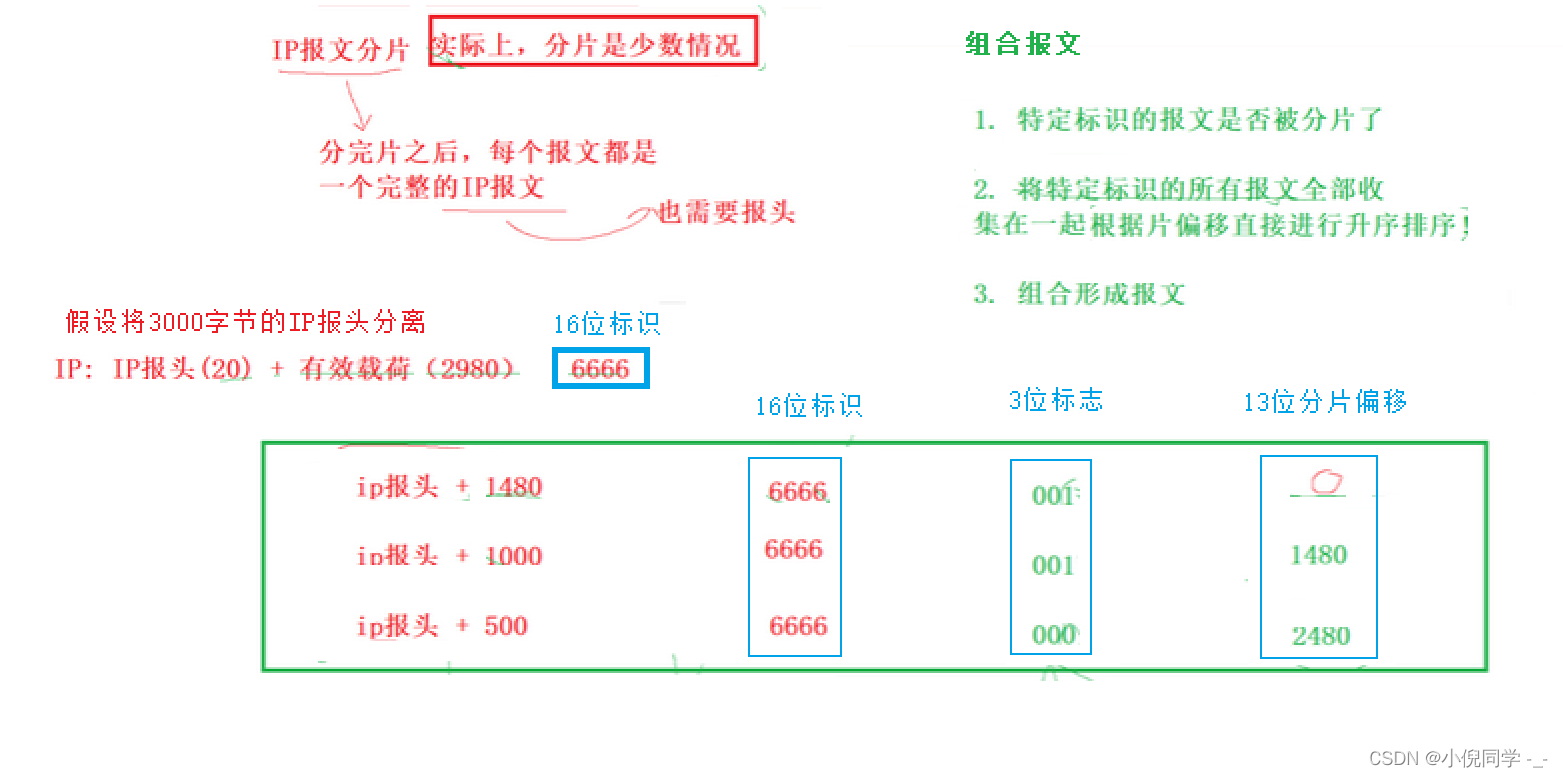

IP报文分片

为什么要分片?

网络层可协助数据传输,但可受MTU 1,500字节约束的单位数量有限。

分片样图

网段划分

IP地址有两个要素:网络和主机。

通过正确配置主机和网络编号,您可以确保网络中每个主机都有一个独特的IP地址。

但是手动管理子网的IP地址 是一项艰巨的任务

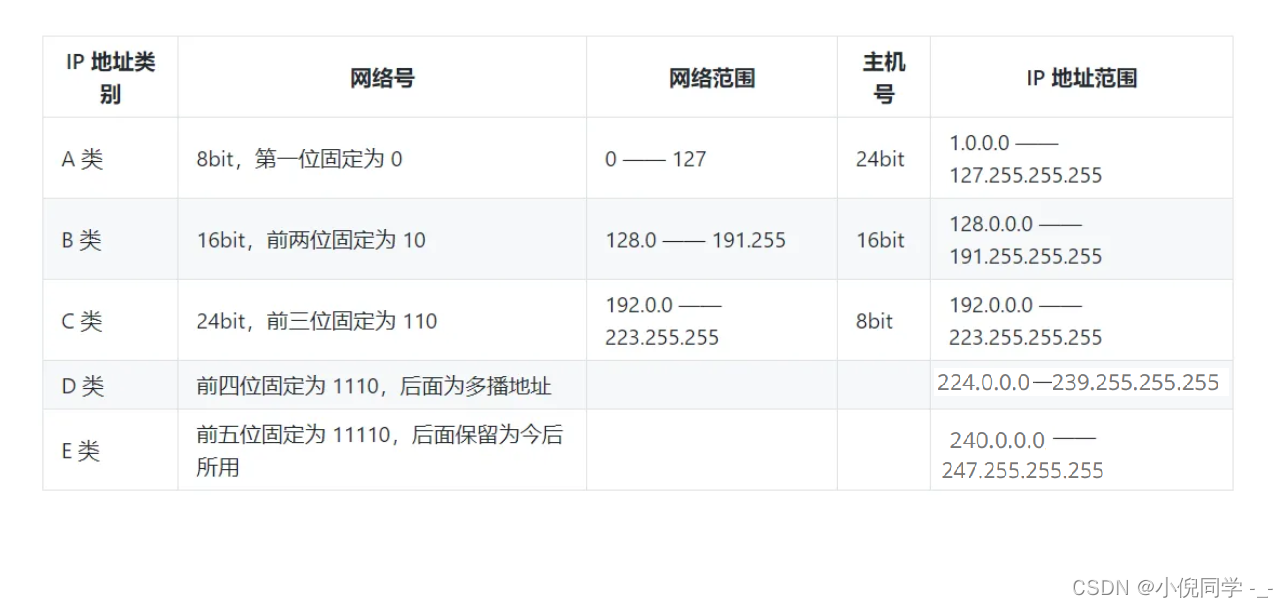

过去曾有人建议将所有IP地址的网络和主机代码分为五组,如下图所示(来自[TCPIP])。

随着互联网的迅速扩展,这一分类的局限性变得十分明确,大多数公司都申请基于B的地址,导致基于B的地址迅速分布,而A类则浪费了许多地址。

针对这一设想,建议设立一个称为CIDAR(无地跨地路)的新司。

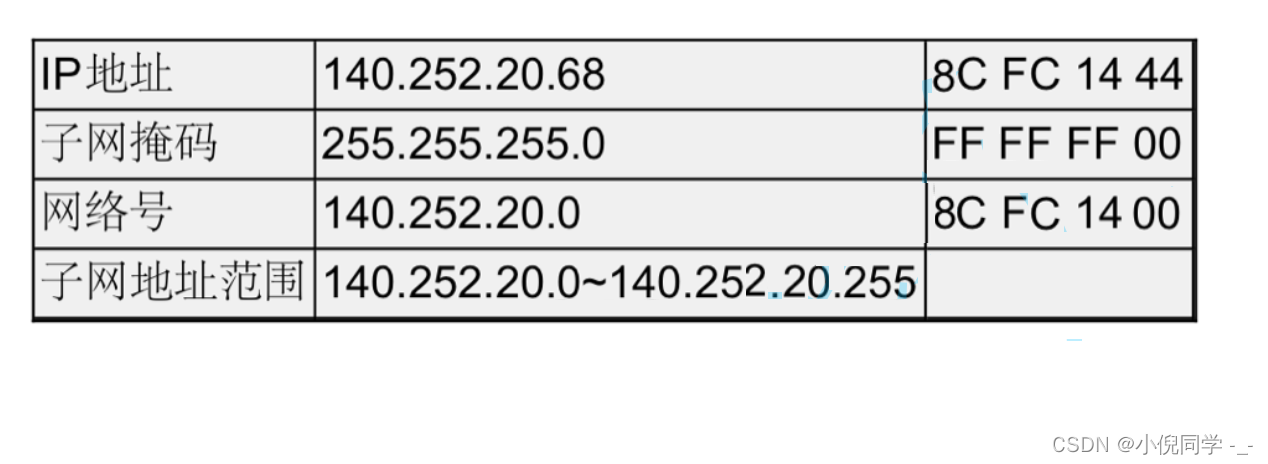

划分子网的例子1

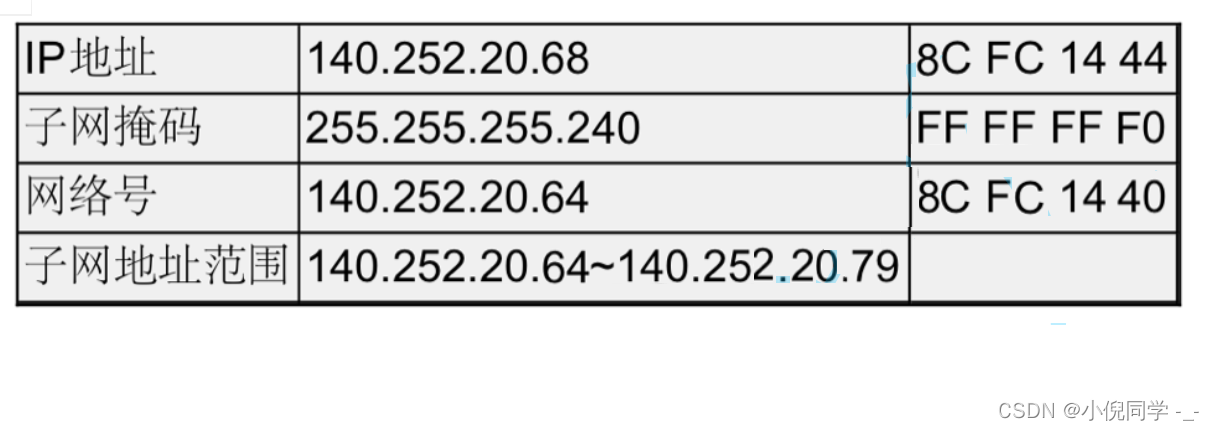

划分子网的例子2

因此,IP地址和子网遮罩可以用网络号码进行和控制,子网的地址范围是从0到1的主机号码。

例如,IP地址和子网面罩也有简化的配方。 24 表示IP地址后面有一个高24个位的子网面罩,即1个。

特殊的IP地址

IP地址的数量限制

如我们所知,IPV4是一个四乘二位正数整数。 因此只有两个32个不同角度,IP地址和大约43亿个。 此外,TCP/IP协议规定每个主机都需要IP地址。

这是否意味着该网络只有43亿个东道主与之相连?

实际上,由于存在某些特殊的IP地址,IP地址的数量大大低于43亿;此外,IP地址不是根据主机站的数量配置的,但每个网页卡都需要一个或多个IP地址。

CIDR帮助解决了IP地址不足的问题(使用得更好,减少废物,但IP地址的绝对限制没有提高),但是仍然不够。 解决这个问题有三种选择。

互联网IPIP地址和私人IP地址

如果一家公司有一个内部局域网,其IP地址仅用于局域网内部的通信,而不直接在因特网上;然而,RFC 1918具体规定了私人局域网IP地址。

私网访问公网流程:

路由

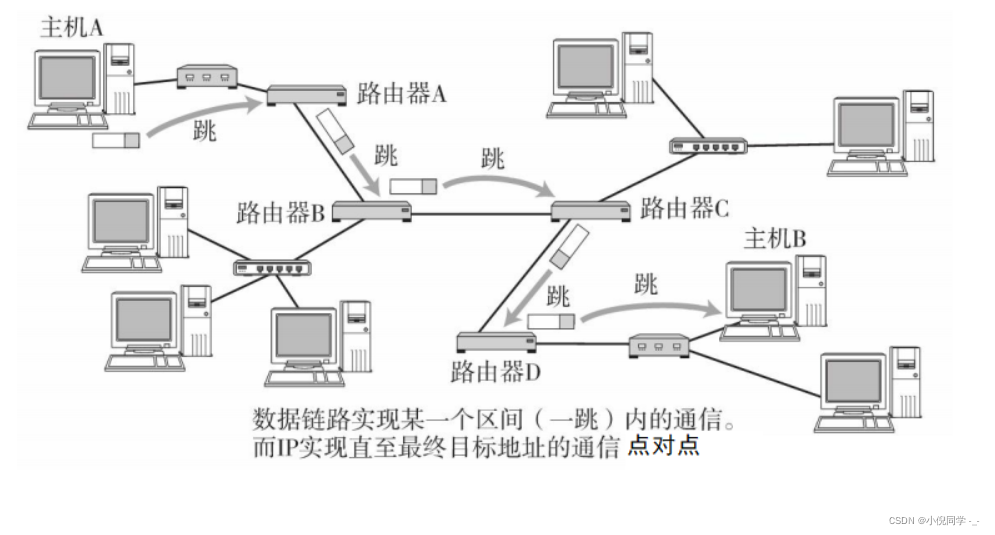

找到通往复杂网络结构尾端的路径。

要求指示的过程是路线的过程, 跳跃的过程。

所谓的“一次跳跃”是数据链层的碎片。在以太网中,这是指源与目的地MAC地址之间的框架传输。

IP数据包的传输方式与我要求指示的方式相同。

那么,我们怎么知道如何发送当前软件包?这是基于每个节点的路径表的维护。

假设东道主网络接口设置和路线表如下:

例1:假设你想向目标地址提供数据包。

例2:如果你想将数据包传送到指定地址,请说明。

本文由 在线网速测试 整理编辑,转载请注明出处。